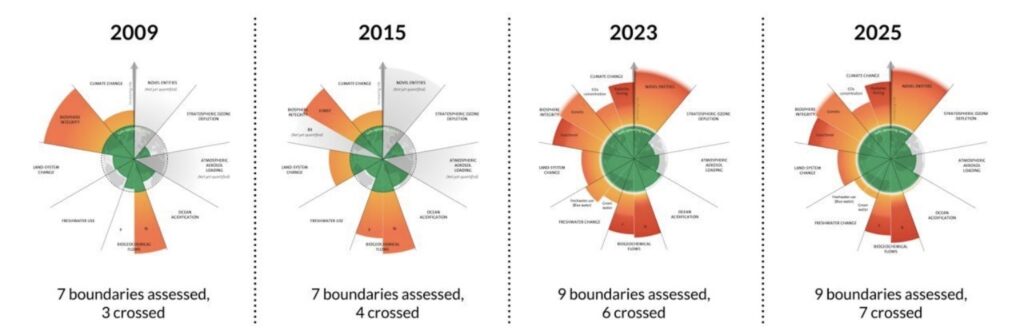

最新の科学調査「Planetary Health Check 2025」 によると、地球の環境システムの9つのうち7つの境界線がすでに超過し、地球全体の環境容量が修復困難な臨界点に近づいていることがわかりました。今回、新たに海洋酸性化が限界を超え、海洋が地球の安定化装置としての機能を失いつつあります。

このような地球環境の急速な悪化が進む一方で、政策決定プロセスは依然として停滞しています。特に欧州は2035年までのCO2排出削減目標の設定で加盟国間の対立が続き、関連する政策決定プロセスが停滞しています。政治的議論が絶対的な物理的制約よりも「競争力」や「負担の軽減」などを優先する構図が浮き彫りになりました。

こうした政治的な意思決定の遅れが続く中、科学的制約に基づく迅速な行動が求められています。

本稿では、科学が示す地球環境システムの現実を直視し、規制議論の動向に依存せず、日本企業が特にGX戦略を通じて統合的なサステナビリティ経営を促進することを考察します。欧州オムニバス法案をはじめとする規制をめぐる議論が合意に至らない中、企業が科学的制約に基づいた責任ある行動を遂行することで切り開かれる「修復の機会」について考察します。

地球環境システムの危機的状況

今回の調査結果が示すのは、気候変動、生物圏の一体性に加え、海洋酸性化を含む7つの境界線が超過した現実です。化石燃料の排出に起因する海洋酸性化は、海が持つ地球安定化機能を急速に低下させています。

ただし、修復への希望もあります。唯一安全圏内に留まる成層圏オゾン層の修復は、世界的な行動が開発の方向性へと変えられることを実証しています。研究者のRockström氏が語るように「修復の希望はまだ残されている。それは私たちの選択次第である。つまり、修復困難に直面するかどうかは、私たちが日々下す決断や行動によって決まるということだ。」

“Doing business within planetary boundaries”- Stockholm Resilience Centre

“Seven of nine planetary boundaries now breached”- Stockholm Resilience Centre

EU規制政策の停滞

欧州理事会は、2035年CO2排出削減目標を66.25%~72.5%削減(2019年比)という範囲を設定することで負担軽減を図り、さらには国内炭素除去や国際炭素クレジットの利用についても加盟国間で検討していますが合意に至っていません。

さらに、現在議論されているオムニバス法案では、気候変動計画の策定要請は維持される一方で、実行要請の削除が検討されています。しかしパリ協定の1.5℃目標達成には、計画と実行が一体となった取り組みが不可欠です。

こうした部分的なアプローチこそが、地球の環境システム内で求められる「深い変革」を妨げる根本的な課題と考えられます。野心的なビジョンで世界のルールメーキングを主導してきた欧州は今、このような課題に直面しています。

日本企業のGX戦略の活用

欧州政治全体が停滞状態に陥る中、こうした政治的制約に左右されない立場にある日本企業は、科学的制約に基づく包括的なアプローチを主導することができます。気候変動対策に留まらず、新たに限界を超えた海洋酸性化を含む7つの境界線の危機を一体的に捉える必要があります。

海に囲まれた海洋国家である日本にとっては、海洋環境の危機への対応は喫緊の課題です。海洋酸性化の主要因である大気中CO2の除去において、GX戦略で言及されているCDR(二酸化炭素除去)の代表例として、ブルーカーボン生態系(マングローブ・海藻等)の保全や創出を積極的に推進することなどが考えられます。

また変革を加速させるためには、GX戦略の核となる『GX価値の見える化』を活用し、政府や企業の公約を実際の測定可能な削減実績へと確実に結びつける仕組みの構築が重要です。

日本政府が成長志向型カーボンプライシング構想やGX経済移行債の導入を通じて投資の予見可能性を高める中で、企業は短期的な「競争力」ではなく、持続可能な社会を構築するための深い変革を内部から主導しなければなりません。

企業行動が切り開く「修復の機会」

今回の調査結果が示す真の緊急性は、政治的な意思決定の停滞や部分的な対応では対処できません。オゾン層修復の成功例が実証するように科学的根拠に基づく世界的な行動は、確実に環境破壊の流れを逆転させることができます。

日本企業は、GX戦略を通じて気候変動対策に留まらず、海洋酸性化を含む科学的制約に基づいた包括的な変革を実行できる可能性があります。GX価値の可視化により、真の緊急性を反映した政策決定への圧力を生み出すことが可能です。これこそが、残された「修復の機会」を最大限に活かす鍵となるでしょう。

政治的議論が続く間にも、地球の環境容量は刻々と限界に近づいています。この現実を前に、企業こそが率先して行動し、科学に基づく深い変革を主導することで、企業の長期的な価値創造と持続可能な社会の実現を両立することができるでしょう。

Photo by ActionVance on Unsplash